Кости зубов раковин, как и другие костные ткани, состоят в основном из органической и неорганической частей. Органическая матрица образована коллагеном, который придаёт костям прочность и гибкость, а неорганическая составляющая в основном включает минералы, такие как кальций и фосфор, которые обеспечивают твёрдость и устойчивость зубов к нагрузкам.

Кроме того, в состав зубов раковин входят специализированные клетки, такие как остеобласты и остеокласты, которые участвуют в процессе формирования и разрушения костной ткани. Эти клетки обеспечивают постоянный метаболизм костей и помогают регулировать их плотность, что особенно важно для здоровья зубов и тканей вокруг них.

Кость

Кость – орган, состоящий из нескольких типов тканей, главнейшей из которых является костная. Выполняет защитную, механическую и опорную функцию.

Химический состав костей

Неорганические вещества

▪ Вода ▪ Соли (Преимущественно кальция)

Органические вещества

▪ Жиры ▪ Белки (осеин, коллаген) ▪ Углеводы

Строение костей

▪ Большинство костей состоят из остеонов ▪ Остеоны — системы костных пластинок. Они расположены вокруг центрального канала соответственно функциональной нагрузке на кость: ▫ В трубчатых костях — параллельно длиннику кости ▫ В губчатых костях — перпендикулярно вертикальной оси ▫ В плоских костях черепа — параллельно поверхности кости и радиально ▪ Остеоны образуют трабекулы — перекладины костного вещества. В зависимости от их расположения складываются разные виды костного вещества: ▫ Плотно расположенные трабекулы → компактное вещество (substantia compacta) ▫ Рыхло расположенные трабекулы → Губчатое вещество (substantia spongiosa)

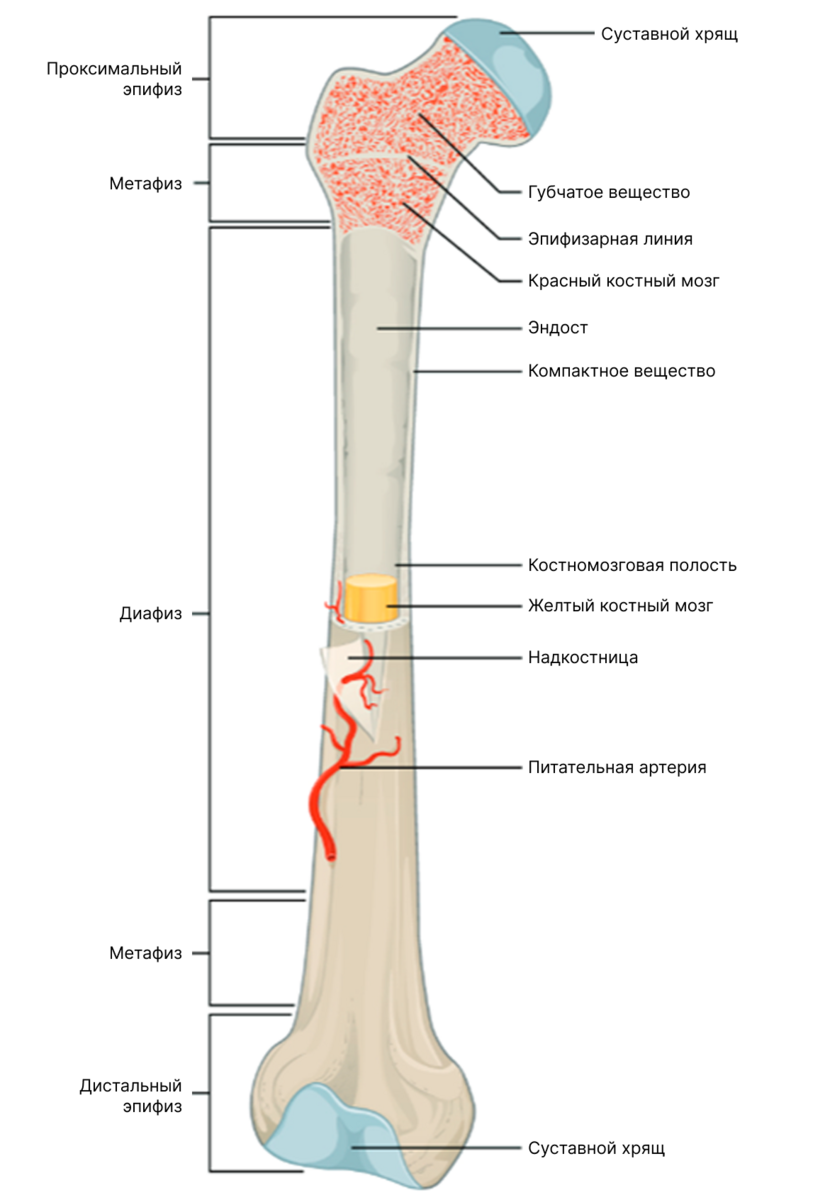

Строение трубчатой кости

Эпифиз (epiphisis) ▪ Состоит из губчатого вещества ▪ Содержит красный костный мозг Диафиз (diaphysis) ▪ Состоит из компактного вещества ▪ Содержит преимущественно желтый костный мозг Метафиз (metaphysis) ▪ Состоит из губчатого вещества ▪ Содержит эпифизарную линию – место, где располагается эпифизарный хрящ ▪ Участвует в росте кости в длину, за счет эпифизарного хряща Апофиз (apophysis) ▪ Вырост кости, к которому прикрепляются сухожилия мышц Надкостница (periosteum) ▪ Участвует в питании и росте костей в толщину ▪ Состоит из внешнего волокнистого и внутреннего костеобразующего слоев

Хочешь больше узнать об остеологии? Переходи на страницу нашей методички по остеологии

Развитие кости

Развитие кости происходит благодаря процессу окостенения (ossificatio) — это процесс образования костной ткани из мезенхимы или хрящевой ткани. Существует три основных типа окостенения: эндесмальное, перихондриальное и эндохондриальное

Эндесмальное окостенение

Эндесмальное окостенение (ossificatio desmalis) происходит непосредственно из мезенхимы без предварительного образования хрящевой модели. Характерен для плоских костей черепа, части ключицы и нижней челюсти

Этапы эндесмального окостенения: 1. Пролиферация мезенхимальных клеток и их дифференцировка в остеобласты. 2. Секреция остеобластами органического матрикса (остеоида). 3. Минерализация остеоида с образованием первичной костной ткани. 4. Ремоделирование первичной костной ткани в зрелую пластинчатую кость.

Перихондриальное окостенение

Перихондриальное окостенение (ossificatio perichondralis) происходит на поверхности хрящевой модели кости за счет активности клеток надхрящницы (perichondrium) . Этот процесс характерен для диафизов трубчатых костей.

Этапы перихондриального окостенения: 1. Дифференцировка клеток надхрящницы в остеобласты. 2. Образование периостального костного воротника вокруг диафиза. 3. Постепенное замещение хрящевой ткани костной тканью за счет аппозиционного роста.

Эндохондриальное окостенение

Эндохондриальное окостенение (ossificatio endochondralis) происходит на основе предварительно сформированной хрящевой модели кости. Этот тип окостенения характерен для большинства длинных костей скелета.

Этапы эндохондриального окостенения: 1. Пролиферация и гипертрофия хондроцитов в центре хрящевой модели. 2. Кальцификация межклеточного вещества хряща и гибель гипертрофированных хондроцитов. 3. Инвазия кровеносных сосудов и остеогенных клеток в зону кальцифицированного хряща. 4. Образование первичного костного центра окостенения. 5. Постепенное замещение хрящевой ткани костной тканью за счет активности остеокластов и остеобластов.

Рост кости

Рост кости осуществляется двумя основными способами: аппозиционным и интерстициальным.

Аппозиционный рост

Аппозиционный рост (рост в толщину) происходит за счет активности остеобластов надкостницы, которые откладывают новые слои костной ткани на поверхности кости. Одновременно остеокласты эндоста резорбируют внутренние слои костной ткани, что обеспечивает увеличение диаметра костномозговой полости.

Интерстициальный рост

Интерстициальный рост (рост в длину) осуществляется за счет активности эпифизарных (ростковых) пластинок, расположенных между эпифизом и диафизом длинных костей. Эпифизарная пластинка состоит из зон пролиферации, гипертрофии и кальцификации хондроцитов, которые последовательно замещаются костной тканью.

Основные зоны эпифизарной пластинки: 1. Зона покоящегося хряща . Содержит малодифференцированные хондроциты. 2. Зона пролиферации . Характеризуется активным делением хондроцитов и образованием столбиков клеток. 3. Зона гипертрофии . Включает увеличенные хондроциты с накоплением гликогена. 4. Зона кальцификации . Происходит минерализация межклеточного вещества хряща. 5. Зона резорбции и окостенения . Кальцифицированный хрящ разрушается остеокластами и замещается костной тканью.

Из чего состоит зуб? Химический состав зубов

Твердые ткани зуба состоят из органического, неорганического веществ и воды. Эмаль зуба по своему химическому составу состоит из 96% неорганических веществ, 1% органических веществ и 3% воды. Неорганические вещества, которые представлены, в основном, так называемыми, минералами, составляют около 95% состава всей эмали.

Из неорганических веществ преобладают соли фосфата и карбоната кальция. По содержанию минералов в зубной эмали первое место занимает кальций в виде гидроксиапатита Са10(Р04)в(ОН)2 — 75%. В эмали содержатся карбонадапатиты (19%), хлорапатиты (4,4%) и фторапатиты (0,66%). Менее 2% массы зрелой эмали составляют неопатитные формы. Молярное отношение Са/Р в гидроксиапатите обычно равно 1,67.

Однако встречаются гидроксиапатиты с отношением Са/Р от 1,33 до 2,0. Одна из причин этого — замещение Са в молекуле гидроксиапатита на Cr, Ba, Mg и другие элементы. Важное практическое значение имеет реакция замещения ионами фтора, в результате которой образуется гидроксифторапатит, обладающий большей резистентностью к растворению.

Именно с этой способностью гидроксиапатита связывают профилактическое действие фтора. Органические вещества эмали состоят из углеводов, белков, липидов. Вода занимает свободное пространство в кристаллической решетке, а также располагается между кристаллами. Дентин состоит приблизительно из 70% неорганических веществ в виде апатитов и около 30% органических веществ и воды.

Органическую основу дентина составляют коллаген (большая часть), мукополисахариды, жир. Цемент по твердости значительно уступает эмали и отчасти дентину. Он состоит из 66% неорганических веществ и 32% органических веществ и воды. По данным стоматологических справочников

Полный комплекс стоматологических услуг в Истре для взрослых и детей: от консультации до сложных операций в рамках одной клиники «Доктор НеболитЪ»

Консультация и запись на приём ежедневно с 9:00 до 19:00

Метки записи: # Анатомия зубов # Публикации # Стоматологическая энциклопедия

Похожие записи

У кого из млекопитающих самые большие зубы

Нарвал, или морской единорог (Monodon monoceros), заслуженно считается чемпионом среди…

График работы стоматологии «Доктор НеболитЪ» в новогодние праздники

Уважаемые Друзья! C наступающим Новым годом и Рождеством! Сообщаем график…

Отзыв о стоматологии «Доктор НеболитЪ» в Истре на ул. Адасько от 23.10.2019г

Внимательный персонал. Удаляла зуб мудрости, очень боялась. Прошло всё быстро…

Профессиональная чистка зубов

Самое приятное, когда после чистки пациенты пишут сообщения: «Не могу…

Стоматологический справочник: Вестибулопластика

Чрезмерное натяжение тканей, в частности, слизистой оболочки в области между…

Пульпа зуба — особенности и строение

Пульпа является биологическим барьером, препятствующим проникновению микроорганизмов из кариозной полости…

Что входит в состав костей зубов раковин

Кость, os, ossis, как орган живого организма состоит из нескольких тканей, главнейшей из которых является костная.

Химический состав кости и ее физические свойства

Костное вещество состоит из двоякого рода химических веществ: органических (1/3), главным образом оссеина, и неорганических (2/3), главным образом солей кальция, особенно фосфорнокислой извести (более половины — 51,04 %). Если кость подвергнуть действию раствора кислот (соляной, азотной и др.), то соли извести растворяются (decalcinatio), а органическое вещество остается и сохраняет форму кости, будучи, однако, мягким и эластичным.

Если же кость подвергнуть обжиганию, то органическое вещество сгорает, а неорганическое остается, также сохраняя форму кости и ее твердость, но будучи при этом весьма хрупким. Следовательно, эластичность кости зависит от оссеина, а твердость ее — от минеральных солей. Сочетание неорганических и органических веществ в живой кости и придает ей необычайные крепость и упругость.

В этом убеждают и возрастные изменения кости. У маленьких детей, у которых оссеина сравнительно больше, кости отличаются большой гибкостью и потому редко ломаются. Наоборот, в старости, когда соотношение органических и неорганических веществ изменяется в пользу последних, кости становятся менее эластичными и более хрупкими, вследствие чего переломы костей чаще всего наблюдаются у стариков.

Строение кости

Структурной единицей кости, видимой в лупу или при малом увеличении микроскопа, является остеон, т. е. система костных пластинок, концентрически расположенных вокруг центрального канала, содержащего сосуды и нервы.

Остеоны не прилегают друг к другу вплотную, а промежутки между ними заполнены интерстициальными костными пластинками. Остеоны располагаются не беспорядочно, а соответственно функциональной нагрузке на кость: в трубчатых костях параллельно длиннику кости, в губчатых — перпендикулярно вертикальной оси, в плоских костях черепа — параллельно поверхности кости и радиально.

Вместе с интерстициальными пластинками остеоны образуют основной средний слой костного вещества, покрытый изнутри (со стороны эндоста) внутренним слоем костных пластинок, а снаружи (со стороны периоста) — наружным слоем окружающих пластинок. Последний пронизан кровеносными сосудами, идущими из надкостницы в костное вещество в особых прободающих каналах.

Начало этих каналов видно на мацерирован-ной кости в виде многочисленных питательных отверстий (foramina nutricia). Проходящие в каналах кровеносные сосуды обеспечивают обмен веществ в кости. Из остеонов состоят более крупные элементы кости, видимые уже невооруженным глазом на распиле или на рентгенограмме, — перекладины костного вещества, или трабекулы. Из этих трабекул складывается двоякого рода костное вещество: если трабекулы лежат плотно, то получается плотное компактное вещество, substantia compacta. Если трабекулы лежат рыхло, образуя между собою костные ячейки наподобие губки, то получается губчатое, трабекулярное вещество, substantia spongiosa, trabecularis (spongia, греч. — губка).

Распределение компактного и губчатого вещества зависит от функциональных условий кости. Компактное вещество находится в тех костях и в тех частях их, которые выполняют преимущественно функцию опоры (стойки) и движения (рычаги), например в диафизах трубчатых костей.

В местах, где при большом объеме требуется сохранить легкость и вместе с тем прочность, образуется губчатое вещество, например в эпифизах трубчатых костей.

Перекладины губчатого вещества располагаются не беспорядочно, а закономерно, также соответственно функциональным условиям, в которых находится данная кость или ее часть. Поскольку кости испытывают двойное действие — давление и тягу мышц, постольку костные перекладины располагаются по линиям сил сжатия и растяжения.

Соответственно разному направлению этих сил различные кости или даже части их имеют разное строение. В покровных костях свода черепа, выполняющих преимущественно функцию защиты, губчатое вещество имеет особый характер, отличающий его от остальных костей, несущих все 3 функции скелета. Это губчатое вещество называется диплоэ, diploe (двойной), так как оно состоит из неправильной формы костных ячеек, расположенных между двумя костными пластинками — наружной, lamina externa, и внутренней, lamina interna. Последнюю называют также стекловидной, lamina vftrea, так как она ломается при повреждениях черепа легче, чем наружная.

Костные ячейки содержат костный мозг — орган кроветворения и биологической защиты организма. Он участвует В питании, развитии и росте кости. В трубчатых костях костный мозг находится В канале этих костей, называемом поэтому костномозговой полостью, cavitas medullaris.

Таким образом, все внутренние пространства кости заполняются костным мозгом, составляющим неотъемлемую часть кости как органа.

Костный мозг бывает двух родов: красный и желтый.

Красный костный мозг, medulla ossium rubra (детали строения см. в курсе гистологии), имеет вид нежной красной массы, состоящей из ретикулярной ткани, в петлях которой находятся клеточные элементы, имеющие непосредственное отношение к кроветворению (стволовые клетки) и костеобразованию (костесозидатели — остеобласты и костеразруши-тели — остеокласты). Он пронизан нервами и кровеносными сосудами, питающими, кроме костного мозга, внутренние слои кости. Кровеносные сосуды и кровяные элементы и придают костному мозгу красный цвет.

Желтый костный мозг, medulla ossium flava, обязан своим цветом жировым клеткам, из которых он главным образом и состоит.

В периоде развития и роста организма, когда требуются большая кроветворная и костеобразующая функции, преобладает красный костный мозг (у плодов и новорожденных имеется только красный мозг). По мере роста ребенка красный мозг постепенно замещается желтым, который у взрослых полностью заполняет костномозговую полость трубчатых костей.

Снаружи кость, за исключением суставных поверхностей, покрыта надкостницей, periosteum (периост).

Надкостница — это тонкая, крепкая соединительнотканная пленка бледно-розового цвета, окружающая кость снаружи и прикрепленная к ней с помощью соединительнотканных пучков — прободающих волокон, проникающих в кость через особые канальцы. Она состоит из двух слоев: наружного волокнистого (фиброзного) и внутреннего костеобразующего (остеогенного, или камбиального). Она богата нервами и сосудами, благодаря чему участвует в питании и росте кости в толщину. Питание осуществляется за счет кровеносных сосудов, проникающих в большом числе из надкостницы в наружное компактное вещество кости через многочисленные питательные отверстия (foramina nutricia), а рост кости осуществляется за счет остеобластов, расположенных во внутреннем, прилегающем к кости слое (камбиальном). Суставные поверхности кости, свободные от надкостницы, покрывает суставной хрящ, cartilage articularis.

Таким образом, в понятие кости как органа входят костная ткань, образующая главную массу кости, а также костный мозг, надкостница, суставной хрящ и многочисленные нервы и сосуды.