Раковина у корненожки, или теста, представляет собой защитное образование, выполненное из органических и минеральных веществ. Она обеспечивает механическую защиту клеток, а также играет важную роль в обмене веществ и в поддержании формы организма.

Корненожки используют раковину для прикрепления к субстрату и могут менять её форму в зависимости от условий окружающей среды. Эти структуры разнообразны по форме и составу, что позволяет корненожкам адаптироваться к различным экосистемам.

Корненожки

Корненожки – это подкласс простейших животных класса саркодовые типа саркомастигофоры. К данному типу также принадлежат такие подклассы, как солнечники и лучевики. Подкласс корненожки объединяет пять отрядов: амёбы, раковинные амёбы, фораминиферы, солнечники и радиолярии. Представители данного подкласса обитают преимущественно в пресноводных и морских водоемах, некоторые – в почвах и мхах.

В ископаемом состоянии корненожки известны с докембрийского периода. Солнечники были найдены в четвертичных отложениях. Радиолярии и фораминиферы считаются породообразующими организмами.

Все корненожки имеют характерные особенности строения. Это голые, лишенные внешней оболочки организмы, представляющие собой комочки протоплазмы с одним или несколькими ядрами. В организме корненожки различают наружный прозрачный слой (эктоплазму) и внутренний зернистый слой с ядром, или несколькими ядрами (эндоплазму). Большинство корненожек имеют микроскопически малые размеры, в среднем от нескольких микрон до 3 мм. Ископаемые формы были крупнее – до 5 см (нуммулиты).

Из протоплазмы корненожки образуются временные выросты – псевдоподии, или ложноножки, служащие для передвижения и захвата пищи. Это характерно для всех представителей класса саркодовые. Псевдоподии могут быть различной формы – нитевидные, лопастные, лучевидные, иногда из них формируются сети.

Пищевые частички обволакиваются псевдоподиями и втягиваются внутрь тела, причем нет особого участка в организме корненожек для введения пищевых частиц и удаления непереваренных остатков. Пищеварительный процесс происходит в протоплазме в пищеварительных вакуолях. Как и у всех простейших, органов дыхания, кровообращения у корненожек нет.

Размножение этих организмов осуществляется путем деления, почкования, реже образования внутренних зародышей. У раковинных корненожек в делении участвуют только протоплазма и ядро, а раковина молодой особи формируется заново. При неблагоприятных внешних условиях тело корненожки покрывается прочной наружной оболочкой — формируется циста.

Многие виды корненожек имеют раковину либо скелет. Раковина корненожек состоит из органического вещества, напоминающего по структуре хитин. У большинства раковина пропитана известковыми солями. Известковая раковина может быть прозрачная, как стекло, или белая, как фарфор.

Ложноножки данных организмов выходят из раковины через одно-два (у амёбообразных), реже через множество мелких пор (у Perforata). Формы раковин отличаются огромным разнообразием.

Представители отряда амёбы распространены в водоемах как пресных, так и соленых, встречаются в почвах. Среди них есть и паразиты из рода Entamoeba, живущие в кишечнике человека и некоторых хордовых животных. Раковинные амёбы, так же как и солнечники, обитают исключительно в пресных водоемах. Радиолярии встречаются только в водах океанов.

Фораминиферы – также морские обитатели, ведут придонный образ жизни. Для них характерен сложный жизненный цикл, в процессе которого происходит смена полового и бесполого размножения.

Раковины корненожек отлично сохраняются в ископаемом состоянии. Они изучаются в разделе геологии – стратиграфии, определяющей относительный геологический возраст осадочных горных пород.

Статьи по теме:

Раковинные корненожки

Кроме амеб, в пресных водах встречаются представители и другого отряда корненожек — раковинные корненожки (Testacea). В море они не встречаются.

По своему строению раковинные корненожки напоминают амеб. В отличие от них часть протоплазматического тела корненожек заключена внутри раковинки, играющей роль защитного образования.

В раковинке есть отверстие (устье), через которое наружу выдаются псевдоподии.

У арцеллы (Arcella, рис. 30) раковинка имеет форму блюдечка. Устье ее расположено в центре. Раковинка, часто коричневой окраски, состоит из органического вещества, напоминающего по консистенции рог. Выделяется она веществом цитоплазмы подобно тому, как выделяется оболочка цисты. У диффлюгии (Difflugia, рис.

30) раковинка грушевидная. Она состоит из песчинок — мелких посторонних частичек, заглоченных, а затем отложенных на поверхности тела. У эуглифы (Euglypha) раковинка башневидная (рис. 30), но, в отличие от диффлюгии, она слагается из кремневых пластиночек правильной овальной формы. Эти пластиночки образуются в толще цитоплазмы корненожек, а затем выделяются на поверхность.

Размеры раковинных корненожек невелики. Обычно они варьируют в пределах 50—150 мк.

Выдающиеся из устья наружу псевдоподии выполняют двоякую функцию. Они служат органоидами движения и захвата пищи. Последнее осуществляется по тому же типу, как и у голых амеб.

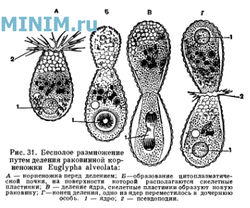

В связи с наличием раковины несколько видоизменяется, по сравнению с амебами, способ бесполого размножения — деления. Раковинка служит прочным скелетным образованием, и понятно, что она не может перешнуроваться пополам. Поэтому процесс деления раковинных корненожек связан с развитием новой раковины. Обычно он осуществляется следующим образом. Сначала примерно половина цитоплазмы выступает из устья.

Вокруг этой части образуется новая раковинка. Одновременно с этим процессом делится ядро и одно из ядер переходит в дочернюю особь (рис. 31).

На этой стадии обе особи оказываются еще связанными друг с другом мостиком цитоплазмы и обе раковинки (старая и вновь образовавшаяся) направлены одна к другой устьями. Вскоре после этого цитоплазматический мостик между особями утончается и перешнуровывается и обе корненожки переходят к самостоятельному существованию. По существу этот процесс мало чем отличается от деления амеб, он несколько усложнен лишь процессом образования новой раковинки.

Как уже говорилось выше, раковинные корненожки — обитатели пресных вод. Они входят в состав донного населения, причем большая часть видов приурочена к прибрежной зоне.

Преимущественно это обитатели мелких стоячих водоемов — прудов, канав, богатых органическими веществами.

Довольно богатая фауна корненожек (несколько десятков видов) встречается в сфагновых болотах, в самом сфагновом мху. Этот мох очень гигроскопичен и всегда впитывает большое количество воды. В прослойках воды, между стебельками и листочками мха, живут многочисленные раковинные корненожки.

Здесь же встречаются и некоторые виды инфузорий.

Таблица. Различные радиолярии, зарисованные с живых объектов с их естественной окраской.

- Размножение простейших

- Подкласс корненожки

- Движения у простейших

- Питание простейших

- Практическое значение простейших

- Подкласс лучевики, или радиолярии

- Отряд Панцирные жгутиконосцы (перидинеи)

Раковинные корненожки

Кроме амёб, в пресных водах встречаются представители и другого отряда корненожек — раковинные корненожки (Testacea). В море они не встречаются.

По строению раковинные корненожки напоминают амёб. В отличие от них часть тела корненожек заключена внутри раковинки, играющей роль защитного образования. В раковинке есть отверстие (устье), через которое наружу выдаются псевдоподии.

У арцеллы (Arcella) раковинка имеет форму блюдечка. Устье арцеллы расположено в центре. Раковинка, часто коричневой окраски, состоит из органического вещества, напоминающего по консистенции рог. Выделяется она веществом цитоплазмы подобно тому, как выделяется оболочка цисты. У диффлюгии (Difflugia) раковинка грушевидная.

Она состоит из песчинок — мелких посторонних частичек, заглоченных, а затем отложенных на поверхности тела. У эуглифы (Euglypha) раковинка башневидная, но, в отличие от диффлюгии, она слагается из кремневых пластиночек правильной овальной формы. Эти пластиночки образуются в толще цитоплазмы корненожек, а затем выделяются на поверхность. Размеры раковинных корненожек невелики. Обычно они варьируют в пределах 50—150 мкм.

Выдающиеся из устья наружу псевдоподии выполняют двоякую функцию. Они служат органоидами движения и захвата пищи. Последнее осуществляется по тому же типу, как и у голых амёб.

В связи с наличием раковины несколько видоизменяется, по сравнению с амёбами, способ бесполого размножения — деления. Раковина служит прочным скелетным образованием, и понятно, что она не может перешнуроваться пополам. Поэтому процесс деления раковинных корненожек связан с развитием новой раковины. Обычно он осуществляется следующим образом.

Сначала примерно половина цитоплазмы выступает из устья. Вокруг этой части образуется новая раковинка. Одновременно с этим процессом делится ядро и одно из ядер переходит в дочернюю особь. На этой стадии обе особи оказываются еще связанными друг с другом мостиком цитоплазмы и обе раковинки (старая и вновь образовавшаяся) направлены одна к другой устьями. Вскоре после этого цитоплазматический мостик между особями утончается и перешнуровывается и обе корненожки переходят к самостоятельному существованию.

Как уже говорилось выше, раковинные корненожки — обитатели пресных вод. Они входят в состав донного населения, причем большая часть видов приурочена к прибрежной зоне. Преимущественно это обитатели мелких стоячих водоёмов — прудов, канав, богатых органическими веществами.

Довольно богатая фауна корненожек (несколько десятков видов) встречается в сфагновых болотах, в самом сфагновом мху. Этот мох очень гигроскопичен и всегда впитывает большое количество воды. В прослойках воды, между стебельками и листочками мха, живут многочисленные раковинные корненожки. Здесь же встречаются и некоторые виды инфузорий.

Таким путём создается чрезвычайно характерный биоценоз обитателей сфагновых мхов.

Значительное количество видов раковинных корненожек обнаружено В почвах, где они обитают в тончайших водных оболочках, покрывающих отдельные почвенные частицы.

- Класс Растительные жгутиконосцы, или Фитомастигины

- Хламидомонады

- Колониальные фитомастигины

- Отряд Панцирные жгутиконосцы, или Перидинеи

- Отряд Эвгленовые

- Жгутиконосцы — паразиты человека и животных

- Жгутиконосцы — паразиты крови

- Паразитические жгутиконосцы земноводных

- Жгутиконосцы, обитающие в кишечнике термитов и тараканов

- Жгутиконосцы — паразиты растений