Верхние и средние носовые раковины, находящиеся в полости носа, являются костными отростками, которые образуют структуры для увеличения поверхности слизистой оболочки. Они играют важную роль в фильтрации, увлажнении и согревании вдыхаемого воздуха, а также помогают в обонятельных процессах.

Эти отростки формируют носовые проходы, которые способствуют улучшению проходимости воздуха и обеспечивают взаимодействие с обонятельными рецепторами. Таким образом, верхние и средние носовые раковины оказывают значительное влияние на дыхательные функции и качество восприятия запахов.

Какие болезни могут возникать в пазухах носа

Не всякий человек знает, что кости черепа в лицевой его части содержат пустые полости, которые называются пазухи носа (или синусы). Их полное формирование заканчивается к 5-летнему возрасту. С полостью внутри носа их связывает соустье – специальный проход.

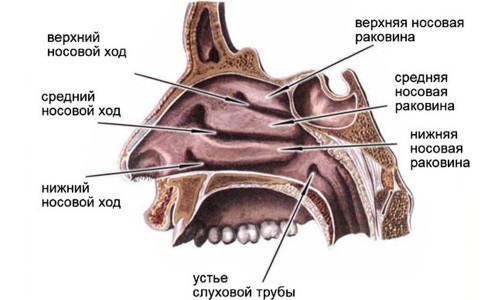

Рисунок 1. Строение носа.

Околоносовые пазухи в организме человека представлены следующими видами:

- клиновидные, или основные;

- гайморовы, или верхнечелюстные;

- клетки решетчатого лабиринта.

Их размер и форма у всех людей различны. Меняются они под воздействием инфекционных болезней, которыми переболел человек в детском возрасте.

Воспалительные заболевания в пазухах каждого вида протекает по-своему и отличаются индивидуальными особенностями.

Анатомия носа и его функции в организме

Нос человека устроен непросто. К его наружной части относятся крылья носа (их второе название – ноздри) и спинки, состоящие из корня и средней части. Внутреннюю его часть образуют черепные кости. Если взглянуть на нос со стороны ротовой полости, то видно, что он ограничен небом.

Носовая полость делится пополам на 2 ноздри. В обеих содержатся медиальные стенки, служащие перегородкой между правой и левой ноздрями. Имеются еще такие стенки: латеральные, верхние, задние и нижние.

Следующая схема показывает, как устроен нос (Рисунок 1).

В строении носовой полости участвует костная ткань, перепонки и хрящи. От природы они очень подвижны. Нос содержит нижнюю раковину, которую образует самостоятельная кость. Имеется еще 2 несамостоятельных – средняя раковина и верхняя. Раковины между собой соединены ходами – специальными пространствами.

Служат они для прохождения потоков воздуха.

К этим пространствам относятся:

- верхний ход – расположен в задней части, специальным отверстием выходит в решетчатую кость;

- средний ход – его отверстия соединяются с ячейками, расположенными спереди данной кости, с гайморовыми пазухами и с лобными;

- нижний ход – слезный проток соединяет этот ход с глазницей.

Слизистая оболочка внутри носа человека достаточно тонкая, подразделяется на респираторную и обонятельную части. Первая отвечает за обработку воздуха, а вторая участвует в восприятии человеком запахов. В респираторной находятся микроскопические ресницы, которые умеют удалять загрязнения. В ней же есть специальные слизистые железы, которые борются с бактериями.

Снизу респираторной области расположена основа, содержащая нервные окончания и сосудистые сплетения. Эти составляющие отвечают за согревание воздуха, попадающего в нос.

Та перегородка, которая делит нос на две части, у многих людей чуть сдвинута вправо или влево.Это – причина того, что носовые части не одинаковы по размеру и не симметричны.

Функции носовой полости многообразны. Врачи утверждают, что правильное дыхание через нос играет значительную роль в работе всех внутренних органов. К основным относятся: дыхательная функция, обонятельная, защитная и резонаторная.

Дыхательная отвечает за правильное дыхание, за насыщение кислородом различных тканей организма, что является обязательным для жизнедеятельности. Защитная очищает воздух от примесей, обеззараживает его, при необходимости делает более влажным и теплым. Резонаторная принимает участие в придании звучности голосу, его индивидуальности и тональности. Обонятельная отвечает за восприимчивость человека к запахам.

Вернуться к оглавлению

Околоносовые пазухи и их функции

Правильное строение носа имеет важное значение для здоровья человека. К его наружному отделу относятся все пазухи.

Клиновидные (основные) пазухи находятся внутри клиновидной кости. Отсюда происходит и их название. Кость состоит из 2 частей, которые разделяются перегородкой. Каждая часть снабжена выходом в верхний носовой ход. Почти у всех людей эти части не одинаковы.

Клиновидные пазухи имеют общие границы с сонными артериями, черепным основанием, нервами глаз, отростком мозга – гипофизом. Такое близкое расположение чревато опасными последствиями при различных воспалениях. Но такие процессы в клиновидной пазухе очень редки (в отличие от гайморовых).

Верхнечелюстные пазухи (гайморовы) имеют самый большой размер. Располагаются (что видно из названия) в районе верхней челюсти. У многих людей эти пазухи различаются по размеру. В каждой из них находятся углубления, называемые бухтами: альвеолярная, небная, лобная, скуловая.

Форма гайморовых пазух похожа на пирамиду, состоящую из 3 граней. Внутренняя стенка имеет общую границу с полостью носа, где находится соустье. Если начинается воспаление, то именно в соустье. Дно верхнечелюстных пазух очень близко расположено к зубным корням верхней челюсти. Иногда настолько, что заболевание зубов может вызвать воспалительный процесс в пазухе.

Лобные пазухи (фронтальные) располагаются в кости лба. Тоже делятся на 2 составляющие перегородкой. У некоторых людей бывают еще дополнительные перегородки в них. В носовую полость из лобных пазух ведет соустье. Попадает оно в средний носовой ход.

У новорожденного малыша фронтальные пазухи имеют зачаточное состояние, а достигают полного размера уже в возрасте полового созревания. Но 5% людей совсем их не имеют.

Следующий тип пазух около носа – клетки решетчатого лабиринта. Их строение – разные по размеру ячейки в решетчатой кости. Эти ячейки соединены между собой, а также с носовой полостью. Данных клеток бывает у человека 5-15 штук, расположенных не в один ряд. Подразделяются ячейки на передние, средние, задние, в зависимости от своего расположения.

Выходят в полость носа следующим образом: передние – в средний ход, средние так же, а задние – в верхний ход.

Функции околоносовых пазух совпадают с функциями носа.

Вернуться к оглавлению

Раковины носовой полости и их функции

Носовые раковины – это парные кости. Находятся они в полости носа, сбоку от ее стенок. По тому, как раковины располагаются, различают среднюю, нижнюю и верхнюю раковины. Их основные функции – обеспечить правильное дыхание.

Место расположения средней носовой раковины таково: передняя ее часть крепится к отростку лобной кости, а задняя часть – к кости неба. Эта раковина делится на две части: сагиттальная и базальная пластинки.

Основной функцией данной раковины является управление воздухом. Она направляет воздушный поток в носовой проход, расположенный сверху. Осуществляет защиту среднего хода от попадания струи воздуха.

Физиологическое строение раковины может быть различно:

- значительно изогнутая форма, закрывающая щель обоняния;

- изгиб в области латеральной стенки, способствующий развитию ринита;

- удвоенный конец спереди;

- передний конец является большим пузырем из костной ткани.

Устройство нижней раковины отличается от средней и верхней тем, что это самостоятельная кость. Располагаясь в носовой полости, эта раковина ограничивает ходы носа. Внешне представляет собой пластину небольшого размера и изогнутого вида. Несмотря на то что это кость, толщина раковины небольшая. Сверху крепится к боковым стенкам полости носа.

Снизу имеет свободный конец, никуда не крепится. Под данной раковиной располагается нижний носовой ход, имеющий щелеподобную форму. Так как это не самостоятельная кость, то состоит раковина из отростков и тела.

Верхняя носовая раковина по размеру меньше двух предыдущих. Она уже и короче. Ее место расположения – дальние отделы в верхнем ходу носа, в области обоняния. Ее не видно при проведении передней риноскопии.

Вернуться к оглавлению

Заболевания околоносовых пазух и полости носа

У здорового человека в пазухах находится воздух, циркулирующий в свободном виде по соответствующим ходам, используя определенное соустье. Если в какой-то полости накапливается секрет (слизь) или гнойные выделения, а это случается нередко, то начинается воспалительный процесс. Болезни могут быть различными, все зависит от того, какая из пазух подверглась процессу воспаления:

- в гайморовых пазухах – гайморит;

- в верхних пазухах – фронтит;

- в области решетчатого лабиринта – этмоидит;

- в основных пазухах – сфеноидит.

Необязательно поражается только одна пазуха. Возможно развитие болезни во всех. Это состояние называется пансинусит. Любое из данных заболеваний может протекать как остро, так и хронически.

Причиной всех этих заболеваний обычно являются простудные недуги, которые не лечили или не долечили.

Воспаление чаще всего происходит в гайморовых пазухах. На втором месте по заболеваемости стоят лобные пазухи.

Не стоит затягивать с обращением к врачу, поэтому при любых болях в области пазух рекомендуется показаться специалисту, а не ставить диагноз самостоятельно и назначать себе лечение.

Причин болезней полости носа много. Это и особенности строения, и неправильное функционирование многих внутренних органов, и прочее.

Среди болезней данного органа различают следующие основные:

- ринит вазомоторный, характеризуется тем, что сосуды в нижней раковине теряют свой тонус;

- ринит аллергический, проявляющий себя на определенный аллерген;

- ринит гипертрофический, характеризующийся разрастанием некоторых тканей;

- ринит медикаментозный, возникающий при длительном приеме лекарственных средств, суживающих сосуды;

- спайки из-за травм носа или возникшие после хирургической операции;

- полипы;

- новообразования.

У полости носа довольно сложное строение. Но и функциональность ее многообразная. Нос насыщает кислородом все органы, защищает от вредоносных микроорганизмов, помогает человеку правильно ощущать запахи. Если вовремя не лечить заболевания, нарушится функционирование этой части организма. Необходимо вовремя проводить все лечебные мероприятия под контролем врача.

Верхняя и средняя носовые раковины это отростки

Статья / ЛОР / Рентгеноанатомический лекторий Пошаговый протокол описания анатомии околоносовых пазух перед функциональной эндоскопической хирургией околоносовых пазух (FESS) по данным конусно-лучевой компьютерной томографии

Авторы П. Б. КоротковВрач-рентгенолог высшей квалификационной категории, член Европейского общества радиологов

По данным пересмотренных в 2017 году критериев уместности Американского колледжа радиологии, конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) околоносовых пазух (далее — ОНП) может использоваться для оценки анатомии пазух и их патологических изменений в случае неосложненного синусита, хотя и методика имеет ограничение при оценке мягких тканей. КЛКТ может помочь в диагностике одонтогенных синуситов (моляры верхней челюсти являются причиной синусита в 10−12% случаев).

Ниже представлен предлагаемый нами алгоритм описания анатомии околоносовых пазух перед функциональной эндоскопической хирургией (FESS) по данным конусно-лучевой компьютерной томографии.

1. Оценка положения перегородки носа Наличие деформации (искривления, шипов, гребней, пневматизации костной части, перфорации), препятствующей доступу к околоносовым cинусам; наличие расщелины твердого неба и ее связи с перегородкой носа.

Оценка положения перегородки носа

Для чего важно: искривление перегородки носа может усложнять оперативный доступ.

2. Наличие средних носовых раковин, их размер и симметричностьНаличие деформаций средних носовых раковин (concha bullosa, парадоксальная средняя носовая раковина, гипоплазия).

Пневматизированные средние носовые раковины, парадоксальный изгиб средней носовой раковины справа

Пневматизированные средние носовые раковины, парадоксальный изгиб средней носовой раковины справа

Для чего важно: варианты анатомии средних носовых раковин могут усложнять оперативный доступ, способствовать хронизации воспалительного процесса в синусах (например, пневматизированная средняя носовая раковина суживает решетчатую воронку). Пациент с возвратным острым риносинуситом, или хроническим риносинуситом, или синоназальным полипозом, или неинвазивным грибковым синуситом — возможный кандидат для хирургического лечения.

;Рейтинг; Относительный уровень ионизирующего излучения

МСКТ ОНП без в/в контрастирования;9;2 КЛКТ ОНП;7;2 КТ ОНП с в/в контрастированием;5;2 МРТ челюстно-лицевой области без в/в контрастирования;4;0 МРТ челюстно-лицевой области без и с в/в контрастированием;4;0 МСКТ ОНП без и с в/в контрастированием;1;3 Рентгенорамма ОНП;1;1 ОФЭКТ с Тс-99m;1;3

КЛКТ ОНП без контрастирования имеет уместность семь баллов из девяти возможных и уступает лишь мультиспиральной компьютерной томографии.

3. Характеристика крючковидного отростка Тип прикрепления крючковидного отростка. От типа прикрепления крючковидного отростка зависит путь дренирования лобных пазух. Расстояние между свободным краем крючковидного отростка и орбитальной стенкой, наличие втяжения крючковидного отростка в верхнечелюстной синус, плотное его прилежание к орбитальной стенке, гипертрофия или пневматизация крючковидного отростка.

Слева крючковидный отросток прикрепляется к медиальной стенке орбиты (тип А), справа — к этмоидальной клетке, расположенной между ним и медиальной стенкой орбиты (такой тип прикрепления не обозначен в существующих классификациях). Справа крючковидный отросток с дополнительной порцией, изгибающейся книзу и кнаружи

Парадоксально изогнутый крючковидный отросток

Для чего важно: от данных параметров зависит способ резекции крючковидного отростка. Для хирургов важно проверять расстояние от крючковидного отростка до медиальной стенки глазницы на снимке КТ, чтобы оценить ширину решетчатой воронки.

4. характеристика верхнечелюстного синуса Объем верхнечелюстного синуса: нормальный, увеличенный, гипоплазия, наличие дефектов и деформаций ее стенок. При гипоплазии синуса указывать степень гипоплазии. Уровень дна верхнечелюстной пазухи относительно дна полости носа: выше, вровень, ниже.

Состояние и размер естественного соустья, его расположение относительно нижнего края средней раковины, верхнего края нижней раковины и нижней стенки орбиты. Наличие клеток Галлера. Уровень прохождения инфраорбитального нерва (как правило, обычный, низкий). Наличие дефектов слизистой оболочки в области передней и задней фонтанеллы. Наличие соустья в среднем носовом ходе после перенесенного вмешательства.

Дополнительная перегородка в инфраорбитальном углублении верхнечелюстного синуса справа имитирует клетку Галлера

Дополнительная перегородка в инфраорбитальном углублении верхнечелюстного синуса справа имитирует клетку Галлера

Прикрепление дополнительной перегородки к инфраорбитальному каналу

Дефекты слизистой оболочки верхнечелюстного синуса в области задней фонтанеллы справа

Для чего нужно: в некоторых случаях подглазничный нерв может быть смещен вниз и прикреплен к крыше верхнечелюстной пазухи костной перемычкой. Иногда нерв может быть значительно смещен от крыши и подглазничное отверстие может выходить относительно ниже в области собачьей ямки. В таком случае доступ к верхнечелюстной пазухе через собачью ямку может быть невозможен без риска для нерва. При гипоплазии верхнечелюстного синуса повышается риск случайного проникновения в глазницу. Необходимо выделять состояние, хорошо известное как синдром молчащего синуса (синдром интеграции полостей, или хронический ателектаз верхнечелюстного синуса), который может возникнуть спонтанно и вызвать втяжение стенок синуса внутрь, что приводит к энофтальму и латерализации средней носовой раковины.

5. оценка строения медиальных и нижних стенок орбиты Целостность медиальной и нижней стенок орбиты, наличие участков пролабирования содержимого орбиты в полость носа или верхнечелюстной синус либо распространения патологического процесса из полости носа в орбиту. Для чего нужно: при тотальном полипозе наличие незамеченного дефекта бумажной пластинки может иметь серьезные последствия. Бумажная пластинка очень тонкая и может изначально иметь дегисценции. Поэтому она является слабым анатомическим барьером при распространении инфекций и хирургической погрешности. Однако периорбита очень устойчива к распространению заболеваний.

6. оценка передних клеток решетчатого лабиринта, лобного кармана и лобного синуса Наличие клеток agger nasi и степень их пневматизации. Наличие решетчатой буллы, степень ее пневматизации, наличие ретробуллярного и супрабуллярного карманов (латерального синуса). Достигает ли булла основания черепа?

Наличие клеток, способствующих сужению лобного кармана, — клетки решетчатого лабиринта I, II, III и IV порядка. Определение путей дренирования лобного синуса по месту прикрепления крючковидного отростка и относительно лобных решетчатых клеток. На аксиальных срезах определить локализацию лобного кармана — латеральная или медиальная.

Определить угол между ходом лобного кармана и горизонтальной плоскостью. Наличие супраорбитальных клеток решетчатого лабиринта, степень их пневматизации, расположение относительно лобного кармана. Наличие пневматизированной перегородки между лобными пазухами.

Для чего нужно: большая клетка валика носа может суживать лобный карман, сзади и/или сбоку примыкая к носослезному каналу, или непосредственно пневматизировать слезную кость. Если решетчатая булла плохо пневматизирована или вообще не пневматизирована, медиальная стенка орбиты потенциально подвергается риску. Важно, чтобы хирург оценил близость к основанию черепа, когда булла хорошо пневматизирована. Для определения пути оттока из лобного синуса нужно выявить клетки внутри лобного кармана. Самое главное — оценить и понять сложность этой анатомии, а не используемую систему классификации!

7. Оценка костной части носослезных каналов Оцениваем симметричность, степень сужения (если есть).

8. Оценка задних клеток решетчатого лабиринта Наличие клеток Оноди. Определить наличие выступа канала зрительного нерва вдоль клеток Оноди. Определить проходимость сфеноэтмоидального кармана. Для чего нужно: при наличии клеток Оноди зрительный нерв и внутренняя сонная артерия подвергаются риску.

9. Оценка клиновидного синуса Степень пневматизации: вертикальный и горизонтальный размеры синуса. Наличие дегисценций верхней стенки. Наличие выступов зрительных нервов и внутренних сонных артерий, их выраженность, наличие дегисценций, выраженность зрительно-сонного углубления. Наличие межпазушных перегородок, возможное их прикрепление к выступам сонной артерии или зрительного нерва.