По данным [1], в Москве расход тепловой энергии на отопление многоквартирных домов (МКД) типовых серий по данным теплосчетчиков составляет 140-194 кВт•ч/м², что превышает современные нормативы энергопотребления.

Большой расход тепловой энергии связан с рядом факторов. Кроме конструкционных факторов есть и ряд других причин перерасхода тепла.

Для начала рассмотрим объективные причины, на которые повлиять нет возможности – погодные условия. Одной из причин перерасхода может являться различие фактических погодных условий эксплуатации от заложенных в проект.

В процессе проектирования при расчётах энергопотребления зданий учитываются климатические данные региона строительства. Основным показателем климатических данных являются градусо-сутки отопительного периода (ГСОП).

ГСОП используются для нормирования сопротивления теплопередаче наружных ограждений зданий, сооружаемых в разных регионах страны и расчета удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

Значение ГСОП численно равно произведению разности среднесуточной температуры наружного воздуха за отопительный период (ОП) tот и расчётной температуры внутреннего воздуха в здании tв на длительность ОП в сутках zот:

ГСОП = (tв– tот)•zот (формула 5.2, СП 50.13330.2012)- где tот, — средняя температура наружного воздуха, °С, отопительного периода,zот — продолжительность, сут, отопительного периода,tв — расчётная температура внутреннего воздуха здания, °С.

Продолжительность отопительного периода для жилых и общественных зданий определяется из условия установления среднесуточной температуры наружного воздуха за 5-дневный период +8 ˚C, а для ряда медицинских и образовательных учреждений +10 ˚C.

По многолетней практике эксплуатации большинства зданий при такой наружной температуре уровень внутренних тепловыделений, инсоляции и аккумулирующей способности здания не позволяют снижаться температуре внутреннего воздуха в помещениях ниже +18…+20 ˚C.

Согласно актуализированной редакции свода правил по строительной климатологии СП 131.13330.2012 в Москве по сравнению с требованиями СНиП 23-01-99* потеплело, а продолжительность отопительного периода сократилась. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период для жилых зданий tот в СНиП 23-01–99* принималась равной –3,1ºС, а в СП 131.13330.2012 стала равна –2,2ºС. Продолжительность отопительного периода уменьшилась с 214 суток (СНиП 23-01–99*) до 205 суток (СП 131.13330.2012). В последней редакции — СП 131.13330.2018 эти данные не пересматривались.

В результате изменений расчётных климатических параметров расчетное значение ГСОП для жилых зданий, проектируемых в Москве снизилось с 4 943ºСсут (СНиП 23-01–99*), до 4 551ºСсут (СП 131.13330.2012, СП 131.13330.2018).

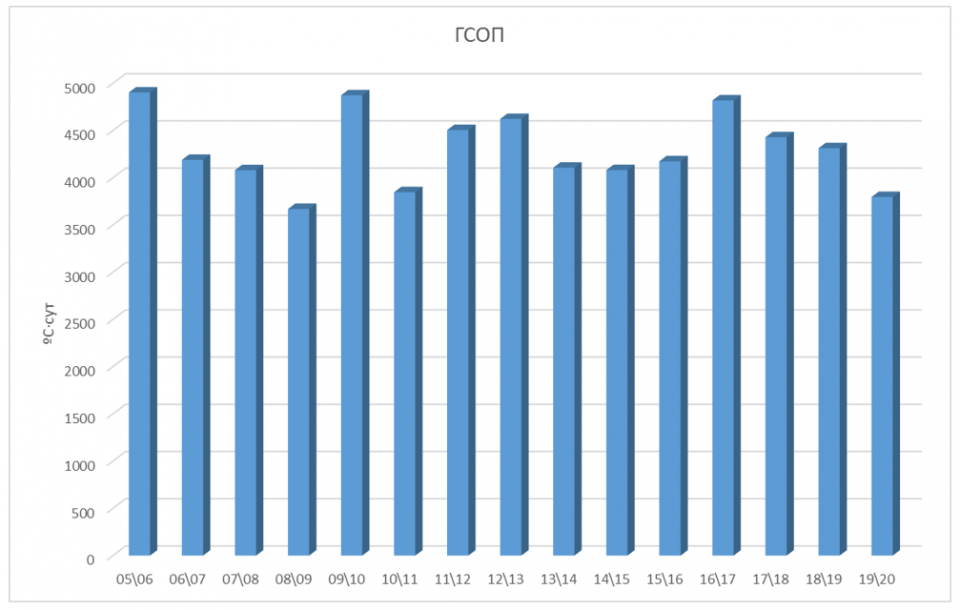

На основе анализа климатических данных метеостанций, а также реального функционирования системы отопления г. Москвы за отопительные сезоны с 2005 по 2020 год, полученные из открытых источников были рассчитаны фактические значения ГСОП, представленные на

Рисунке №1 и в Таблице №1.

Рис.1 Диаграмма ГСОП по отопительным сезонам

Таблица №1.

В графическом виде распределение градусо-суток по месяцам за последние 6 сезонов представлено на Рис. № 2.

Рис.№ 2 Распределение градусо-суток по месяцам отопительных периодов.

Данные графики показывают, что максимальные значения градусо-суток в зависимости от сезона могут колебаться по разным месяцам (в сезонах с 2014 по 2020 — с декабря по март). При этом пропорционально градусо-суткам должно быть и потребление тепловой энергии зданиями при правильно организованной системе с погодным регулированием.

Данные фактических значений ГСОП для г. Москвы за отопительные сезоны с 2005 по 2020г демонстрируют, что для 11 отопительных сезонов фактическое значение ГСОП ниже требований СП по теплозащите, а в четырех сезонах выходит за рамки проектных значений, установленных в СП 131.13330.2018 и СП 131.13330.2012. При использовании данных ГСОП из более ранней версии данных СП — СНиП 23-01–99* все отопительные сезоны укладываются в проектные рамки.

Колебания значений ГСОП по рассмотренным сезонам составляет 25%. Среднее значение ГСОП за рассмотренные сезоны составляет 4 293 ºС сут, что ниже проектного по данным актуальной версии СП 131.13330.2018.

Таким образом, фактические погодные условия в отдельные отопительные периоды могут быть более жёсткими, чем предусмотрено СП 131.13330.2018 и требовать большего удельного расхода тепла.

В целом фактическое значение ГСОП, рассчитанное по СП 131.13330.2018, соответствует проектным значениям и не может оказывать значительного влияния на наблюдаемое постоянное превышение фактического удельного расхода тепла зданиями во всех сезонах.

Следовательно, перерасход тепловой энергии обусловлен другими факторами.

При дальнейшем анализе энергопотребления домов в г. Москве были получены данные фактического потребления ряда зданий за период 2014-2018 годов и проведено их сопоставление с реальными погодными условиями данного сезона.

В большинстве случаев получились прямые зависимости расхода тепла от погодных условий, но в ряде случаев наблюдалось повышенное потребление тепла вне зависимости от климатических условий.

Для наглядного сопоставления приведем пример полученных данных.

Для примера данного превышения взяты два идентичных новых типовых панельных здания — 5-ти секционные 17-ти этажные дома серии П44Т в г. Москве. Типовые конструкции ограждающих конструкций, практически идентичная планировка и площади должны были привести к одинаковому расходу тепла зданий, но фактически расход тепла отличался более чем в 1,5 раза.

Диаграммы фактического потребления тепловой энергии домов приведены на Рисунке № 2, и Рисунке № 3.

Рис.№ 2. Удельный расход тепла: по проекту и по отопительным сезонам дома 1.

Рис. №3. Удельный расход тепла: по проекту и по отопительным сезонам дома 2.

Запуск системы отопления в доме 1 был произведен в 2014 году, в доме 2 в 2015 году. В доме 1 настроена система погодного регулирования. Первые сезоны после запуска отопления как правило производится отделка и постепенное заселение дома, поэтому данные сезоны непоказательны. Для окончательного анализа был принят отопительный сезон 2017/2018 года.

Удельное фактическое потребление тепловой энергии однотипных зданий различается в 1,69 раза. На двух панельных типовых 5-ти секционных 17-ти этажных домах серии П44Т при погодном регулировании удельное потребление энергии за сезон составило 151,1 Вт/м2 (рис. 2), а при отсутствии погодного регулирования 255,3 Вт/м2 (рис. 3).

Для большей наглядности составлены диаграммы фактического расхода тепла по месяцам (Рисунок № 4, Рисунок № 5).

Рис.№ 4. Сравнительная диаграмма удельного расхода тепловой энергии (Вт/м2) на отопление здания за сезон 2017-2018 г. дома 1.

Рис.№5. Сравнительная диаграмма удельного расхода тепловой энергии (Вт/м2) на отопление здания за сезон 2017-2018 г. дома 2.

Кривая расхода тепла у дома 1 повторяет с превышением кривую ГСОП данного сезона, а вот кривая фактического расхода тепловой энергии у дома 2 отличается от кривой ГСОП. Таким образом в доме 1 настроена система погодного регулирования, которая снижает и повышает расход тепла в зависимости от фактических погодных условий, а вот в доме 2 система погодного регулирования отсутствует – тепло подается постоянно без учета фактических погодных условий, что в итоге приводит к большому перерасходу тепловой энергии, а также отсутствию комфортных условий жильцов, так как для такого проживания при перерасходе тепловой энергии жильцам приходится прибегать к принудительному вентилированию, проветриванию помещений для снижения внутренней температуры помещений до приемлемых значений.

Таким образом в качестве первоочередных мероприятий для снижения энергопотребления зданий должна применяться точная настройка системы отопления в соответствии с погодным регулированием, что позволит значительно снизить перерасход тепла и создание комфортных условий в здании.

- В. И. Ливчак. Градусо-сутки отопительного периода как инструмент сравнения уровня энергоэффективности зданий в России и в других странах. Энергосбережение №6’2015.

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СП 131.13330.2012.

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2).

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

Статью подготовил инженер-экспертОтдела экспертиз зданий и сооружений на соответствиетеплотехническим и акустическим требованиям ГБУ "ЦЭИИС"Бочков И.В.

Другие публикацииГБУ "ЦЭИИС"

- Анализ экологических составляющих на этапе проектирования строительных объектов

- Контроль мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на строительных объектах города Москвы

- Инструментальный контроль вибраций у зданий и сооружений

- Роль и место экологического контроля в градостроительной деятельности

- Научный подход при определении количества проверок при инспекционном контроле

Насколько нужно утеплять здание? Общие сведения о нормировании теплоизоляции

В самом общем виде структуру теплопотерь многоэтажного здания на отопление и вентиляцию ( по климатическим условиям Москвы), удовлетворяющую новым нормативным требованиям можно представить следующей: за счёт воздухообмена теряется 50% (50 кВт х ч/м 2 х год); через окна – 25% (25 кВт х ч/м 2 х год); через остальную оболочку также 25% (25 кВт х ч/м 2 х год). Таким образом общие теплопотери (ТП) составляют примерно 100 кВт х ч/м 2 х год. При изменении этажности или компактности здания (при неизменной норме заселения около 20м 2 /чел. ) изменяются теплопотери через оболочку здания, при этом теплопотери посредством воздухообмена остаются неизменными. Так, при снижении этажности теплопотери на 1 м 2 через оболочку здания могут повыситься в разы. Теплопотери для старого жилого фонда (до 1995 года) также превосходят приведенные выше значения теплопотерь.

Параметр теплозащиты оболочки здания – удельная теплозащитная характеристика

Согласно проекту СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», ТП через теплозащитную оболочку здания нормируется при помощи удельной теплозащитной характеристики

Годовые суммарные теплопотери Q, кВТ х ч/год, через оболочку здания пропорциональны Коб:

где 0,024 – размерный коэффициент, 4/(1000 сут.);

(2) – ГСОП = (tв – t от.п.) z от.п. – градусо-сутки отопительного периода, о С х сут/год;

tв — температура внутреннего воздуха, ;

t от.п , z от.п — средняя темепература воздуха ( о С) и продолжительность (сут/год) отопительного периоде соответственно;

Vот — отапливаемый объем здания, м 3 ;

где Ai, Roi– площадь (м 2 ) и приведенное сопротивление теплопередачи (м 3 х о С /Вт), i – ограждающей конструкции соответственно.

Из уравнения (1) следует, что Коб однозначно определяет теплопотери через оболочку здания, ограничение теплопотерь через оболочку здания осуществляется путем нормирования наибольшего допутимого значения этой величины Коб (К тр об). Нормируемое (требуемое) значение величины Коб (К тр об). назначается в зависимостиот отапливаемого объема Vот и величины ГСОП района строительства. Если при проведении реконструкции здания изменение отапливаемого объема и площадей ОК не предусматривается, то снижение удельной теплозащитной характеристики возможно только за счёт повышения значений прив. сопр. теплопередачи Rо пр ограждающей конструкции.

Приведенное сопротивление ограждающих конструкций. Расчет и нормирование

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, , м 2 °С/Вт, определяется по формуле:

где Ui — удельные потери теплоты через плоский элемент i — го вида (коэффициент теплопередачи однородной i -ой части) фрагмента теплозащитной оболочки здания, Вт/(м 2 о С)

ai — площадь плоского элемента конструкции i — го вида, приходящаяся на 1 квадратный метр фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м 2 / м 2 ;

Ψj — удельные потери теплоты через линейную неоднородность j — го вида, Вт/(м°С);

lj — протяженность линейной неоднородностиу j — го вида, приходящаяся на 1 квадратный метр фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м/м 2 ;

Xk — удельные потери теплоты через точечную неоднородность k — го вида, Вт/°С;

nk — количество точечных неоднородностей k — го вида, приходящихся на 1 квадратный метр фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, 1/ м 2 .

Удельные потери теплоты через линейные и точечные теплотехнические неоднородности, Ψj и Xk, определяются аналогично тому, как это указано в [2]. Для точного расчета этих величин применяют методики, основанные на расчетах двух- и трехмерных температурных полей узлов ограждающих конструкций. Сумма удельных теплопотерь через теплопроводные включения (линейные и точечные) определяется по формуле:

Нормы устанавливают требования к величине приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Величина Rопр должна быть не менее нормируемого сопротивления теплопередаче, Rонорм, м 2 °С/Вт, которое равно Rотр х mp. Величины требуемых сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций, Rотр,м 2 °С/Вт, определяются в зависимости от ГСОП района строительства по соответствующим формулам (или по таблице). Например, для стен жилых зданий:

Для покрытий жилых зданий

Величина тр представляет собой коэффициент, устанавливаемый региональными властями, который не может быть меньше, чем определенная величина: для стен 0,63, для покрытий и перекрытий — 0,80 и т.д.

Например, для климатических условий Москвы требуемое сопротивление теплопередаче стен Rотр = 3,13 м 2 °С/Вт, а нормируемое значение Rонорм = 1,97 м 2 °С/Вт.

Следует отметить, что до 1995 года наружные стены проектировались исходя из требования, что приведенное сопротивление теплопередаче Rопр должно быть не менее требуемого, определяемого по формуле вида:

Где tв — температура внутреннего воздуха, °С;

tн — расчетная температура наружного воздуха (в последнем варианте соответствующего СНиП П-3-79* — температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92), °С;

nt — коэффициент, зависящий от положения ограждающей конструкции относительно наружного воздуха;

Δtн — нормируемый перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С;

αв — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции (в большинстве случаев = 8,7), Вт/(м 2 °С).

На основании многовекового опыта строительства в климатических условий России величина Δtн для стен была принята равной 6 °С, а для перекрытий 4,5 °С. Например, для климатических условий Москвы требуемое сопротивление теплопередаче стен составляло Rотр = 0,92 м 2 °С/Вт. Для наиболее холодных регионов страны значение этой величины доходило до Rотр = 1,5 м 2 °С/Вт.

Если эти нормы соблюдались на практике, то получались достаточно комфортные условия в помещениях для проживания. По этим нормам была построена основная часть жилого фонда России, который сейчас функционирует. В настоящее время в большинстве регионов России новые жилые здания строятся с приведенным сопротивлением теплопередаче стен от Rопр = 2,0 до 3,0 м 2о С/Вт.

Кроме требований к теплозащите ограждающих конструкций и всей оболочки здания в Российских нормах существуют требования к удельному потреблению энергии зданием за отопительный период, в которых также учитывается теплозащита зданий. Но удельное потребление энергии зданием на отопление и вентиляцию в основном определяется воздухообменом, инженерным оборудованием и сведения о его нормировании выходят за рамки настоящей статьи.